|

▲ 정승현 협회장 |

40가구 70여명의 주민이 살던 봉하마을은 이후 엄청난 변화를 겪었다. 특히 노 전 대통령이 이듬해 5월 24일 봉하마을 뒷산에서 몸을 던져 63세를 일기로 생을 마감한 뒤에는 전국에서 추모객이 몰려 주말과 휴일에는 온통 주차전쟁이 벌어진다. 거의 매년 봉하마을을 찾아 부엉이바위를 보며 ‘바보 노무현’을 회상하던 필자도 그 중 한 사람이다.

혼잡을 피해 추도식 당일보다는 사나흘 전에 봉하마을을 방문하는 필자는 마을 입구부터 설치된 노란색 바람개비를 길잡이 삼아 추모전시관과 생태문화공원을 둘러본다. 이어 노 전 대통열이 잠든 너럭바위를 참배한 뒤, 광주로 돌아오곤 했다.

우리나라 현대 정치사에서 굵직한 족적을 남긴 그가 서거한 지 올해로 10년이다. 국민참여정치와 탈권위주의, 전향적인 남북관계 수립 등 대통령 노무현의 업적은 5년이라는 짧은 기간에 견주면 대단하다. 보수진영에서는 달리 볼 수 있으나 그가 우리 사회의 고질적 병폐인 지역주의에 정면으로 맞섰다는 점에서는 반론이 없어 보인다.

|

▲ 노무현 대통령 서거 10주기 추도식을 앞두고 경남 김해시 진영읍 봉하마을에 방문객들이 쇄도하고 있다. /연합뉴스 |

2000년 4월 치러진 16대 총선에서 노무현 당시 새천년민주당 후보는 스스로 정치적 험로를 택했다. 당선 안정권에 있던 서울 종로구를 박차고 나가 지역주의 타파를 소리 높이 외치며 부산(북·강서을)에 도전장을 내밀었다. 당시 민주당 후보가 영남의 중심인 부산에 출마한 것은 정치적 자살행위나 다름없었다. 선거 초반 여론조사에서는 노 후보의 우위가 예상됐지만, 본선거에서는 결국 지역감정에 기댄 상대 후보가 승리했다. 지역주의 타파를 선거 구호로 삼은 후보가 결국 지역주의에 무너졌고, 그때 얻은 별병이 ‘바보 노무현’이다.

사실 지역주의의 뿌리는 깊지 않다. 1971년 제7대 대선에서 호남 출신인 신민당 김대중 후보는 부산에서 40%가 넘는 득표율을 올렸다. 경남과 경북에서도 득표율이 20%를 웃돌았다. 영남출신인 민주공화당 박정희 후보 역시 호남에서 30%가 넘는 득표율을 기록했다.

하지만 1987년 제13대 대선에서는 3김 후보가 각각 자신의 출신 지역을 기반으로 결집하면서 지역주의 병폐가 시작된다. 당시 평화민주당 김대중 후보는 호남에서 90%가 넘는 몰표를 얻었다. 반면 영남에서는 득표율이 2%에 그쳤다. 반대로 영남 출신인 민주정의당 노태우 후보와 통일민주당 김영삼 후보는 호남에서 득표율이 한 자릿수에 그쳤다. 지역주의 투표 행태가 극심해진 것이다.

그래서 지역주의의 책임을 정당과 정치인들에게 묻는 것이다. 이들은 출신 지역을 안정적인 표밭으로 만들기 위해 지역감정을 부추겼고, 선거 때마다 특정 정당을 중심으로 결집하는 양상이 되풀이됐다. 인물이나 정책 대결보다는 지역감정을 유발하는 선거 전략이 반복되다 보니 특정 지역은 특정 정당의 텃밭으로 변하고 말았던 것이다. 박근혜·최순실 게이트로 온 국민이 촛불을 들고 일어섰지만 여전히 대구·경북에서는 자유한국당이 아니면 사람 행세를 못한다고 한다. 또 호남에서는 ‘DJ가 손 만 들어주면 개도 당선된다’는 말이 여전하다.

|

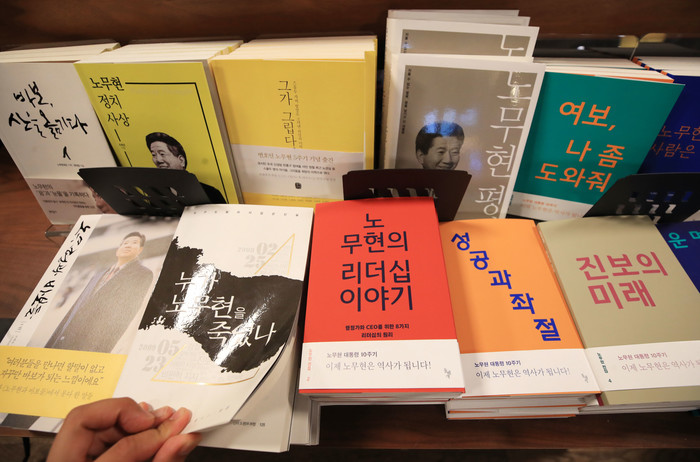

▲ 노무현 대통령 서거 10주기를 하루 앞둔 22일 서울 종로구 교보문고 광화문점에 노 전 대통령 관련 서적이 놓여 있다. /연합뉴스 |

다만 콘크리트처럼 단단하게 보이던 지역주의에 변화의 조짐도 있다. 2004년 치러진 17대 총선에서 민주당 계열 후보가 부산에서 처음으로 당선됐고, 2012년 19대 총선에서는 2명으로 늘었다. 2016년 20대 총선에서는 부산의 지역구 의원 18명 가운데 더불어민주당 소속이 5명으로 확대됐다. 같은 해 호남에서도 새누리당 소속 정운천 후보가 당선됐다. 바보 노무현이 뿌린 씨앗이 싹을 틔우기 시작한 것이다.

하지만 지역주의 색채만 엷어졌을 뿐 정치인들은 선거 때만 되면 지역주의에 기대는 습성을 버리지 못하고 있다. 내년 4월 총선에서는 지역주의가 발을 붙이지 못하도록 유권자들이 결단을 내려야 한다. 그것이 바보 노무현을 진정으로 추모하는 길이다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]