KAIST 장민석 전기및전자공학부 교수와 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다.

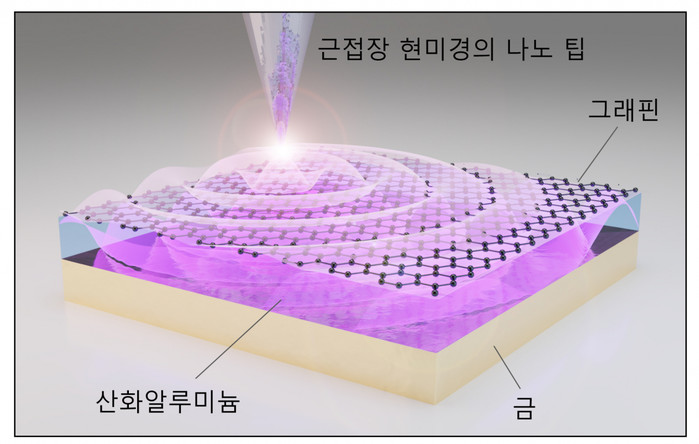

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 ‘그래핀 플라즈몬’을 이용했다.

그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상이다.

이 플라즈몬들은 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다.

그래핀-유전체-금속판 구조에서는 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다.

이러한 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 ‘어쿠스틱’ 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

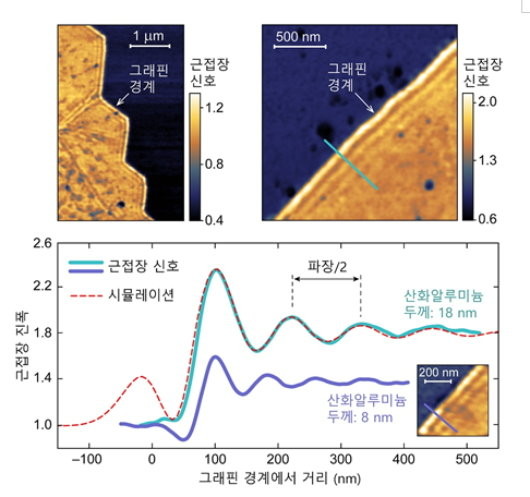

AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시켜 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다.

지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 나타낼 수밖에 없었다.

연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다.

연구 개념도/KAIST 제공

KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용했다.

나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다.

해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출해 냈다.

고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다.

많은 유기 분자들은 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다.

하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다.

AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높여 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다.

반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다.

이번 연구를 통해 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것으로 전망된다.

KAIST 전기및전자공학부 세르게이 박사, 장민석 교수/KAIST 제공

장 교수는 “이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다”며 “앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 지난달 19일자로 게재됐다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]