[에너지단열경제]안조영 기자

한국과학기술연구원(KIST) 연구진은 눈에 보이지 않는 적외선을 눈에 보이도록 하는 기술을 개발했다고 밝혔다.

KIST 나노포토닉스연구센터 권석준 박사팀은 24일 경희대학교 응용화학과 고두현 교수와 공동 연구를 통해 근적외선을 가시광선으로 파장을 변환 시켜 시각화할 수 있는 '다기능성 광필름'을 개발했다고 밝혔다.

눈에 보이지 않는 적외선이나 자외선을 가시광선으로 변환하면 보다 직관적인 방법으로 다양한 곳에 활용할 수 있다.

빛에 담긴 데이터를 볼 수 있고, 활용도가 높아 열화상 카메라나 바이오 센서 등 다양한 장비에 사용할 수 있다.

자외선은 에너지가 커 가시광선으로 쉽게 바꿀 수 있지만, 근적외선은 에너지가 낮고, 가시광선으로 변환할 때 효율성이 낮다는 문제가 있었다.

근적외선은 상대적으로 날씨가 안 좋거나 어두운 환경에서도 신호로 작용할 수 있으며, 3차원 이미징을 가능하게 해 준다.

하지만 자외선처럼 주파수가 높은 대역에서 낮은 대역으로 변환하는 하향 변환과 달리 주파수를 높여야 하는 상향 변환은 상대적으로 어렵다. 에너지가 낮은 근적외선을 에너지가 높은 가시광선으로 바꿔야 하기 때문이다.

근적외선을 가시광선으로 변환하는 효율은 퀀텀닷의 1/100~1/1000 수준으로 매우 낮다.

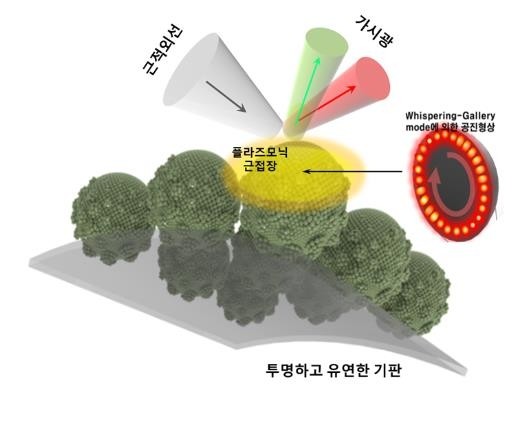

KIST 연구진은 구체 형태로 만든 산화 실리콘(실리카) 표면에 파장 변환 나노 물질과 금속 구조체를 형성했다.

실리카는 일종의 돋보기 역할을 해 다른 재료보다 근적외선을 더 오래 가둬둘 수 있다.

연구진은 실리카 산화 실리카를 바둑판 모양으로 배열하고 동시에 근적외선을 흡수하고 가시광선을 방출해 근적외선을 가시광선으로 변환시켰다.

이 구조에서는 근적외선-가시광선 파장 변환 효율이 기존 대비 1천배 가까이 증폭한다고 연구진은 설명했다.

특히 연구진이 개발한 물질은 다양한 투명 유연 필름에 쉽게 옮길 수 있어 응용 가능성을 높였다.

구체가 박막에 비해 접촉면적을 극소화할 수 있다는 장점을 활용해 원하는 기판에 대량으로 옮길 수 있는 공정을 개발하고, 이를 통해 투명하면서 접거나 휘거나 돌돌 말 수 있는 기판에 옮기는데 성공했다.

옮겨진 물질은 발광 세기가 거의 변하지 않았으며, 특히 세제를 이용한 세탁 후에도 파장변환된 빛의 세기가 보존됐다.

KIST 권석준 박사는 "현재 적외선을 활용한 센서는 한 종류 데이터만 수집할 수 있지만, 이 기술을 활용하면 다양한 종류의 데이터를 한 번에 수집할 수 있다"며 "접기나 다른 필름으로의 전사 용이성 등 다양한 장점이 있어 폴더블 기기나 웨어러블 센서 등에 응용될 수 있다"고 말했다.

이번 연구 결과는 재료 공학 분야 국제 저명 학술지인 '어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)' 최신 호에 게재됐다.

<근적외선(near infrared ray)>

강한 열작용 지녀 공업용 의료용으로 이용

햇빛이나 발열체로부터 방출되는 빛을 스펙트럼으로 분산시켰을 때 적색 스펙트럼의 끝보다 바깥쪽에 있는 것이 적외선이다.

적외선은 가시광선 보다 파장이 길고 그 중에서 파장이 가장 짧은 0.75~3㎛인 것을 근적외선이라 한다.

적외선은 일반적으로 가시광선이나 자외선에 비해 강한 열작용을 지니고 있어 공업용이나 의료용으로 많이 이용된다.

근적외선은 전자스펙트럼을 포함하여 열작용 외에 사진작용, 광전작용, 형광작용을 나타내므로 검출기에는 사진건판·광전지·광전관·열전대·인광체 등이 쓰인다.

사진건판과 광전관은 1.2㎛의 파장만이 검출 가능하다.

소독이나 멸균, 관절과 근육 치료에 쓰이며, 텅스텐필라멘트 전구는 3.5㎛까지의 근적외선이 사용된다.

<자외선(UV, ultraviolet rays)>

피부 노화, 장기적 피부 손상 야기

태양광의 스펙트럼을 사진으로 찍었을 때, 가시광선보다 짧은 파장으로 눈에 보이지 않는 빛이다.

사람의 피부를 태우거나 살균작용을 하며, 과도하게 노출될 경우 피부암에 걸릴 수도 있다.

자외선은 파장이 약 397∼10nm인 전자기파의 총칭으로서, 극단적으로 파장이 짧은 자외선은 x선과 거의 구별되지 않는다.

적외선을 열선이라고 하는데 대응하여 자외선은 화학작용이 강하므로 화학선이라 하기도 한다.

태양은 광범위한 파장을 가진 빛 에너지를 방출한다.

가시광선의 파란색이나 보라색 광선보다 더 짧은 파장을 가진 자외선 복사는 살갗을 태우고 건강에 해로운 영향을 준다.

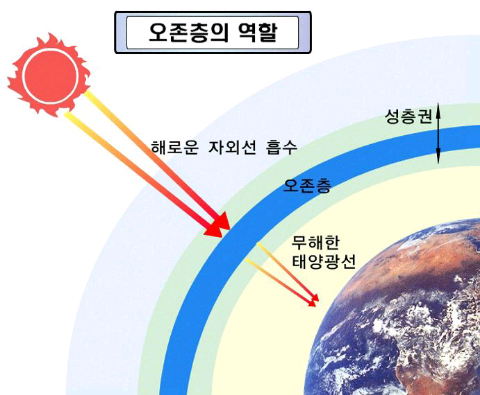

성층권에 존재하는 오존층은 대부분의 해로운 자외선이 지구상의 생명체에 도달하는 것을 막아준다.

그러나 성층권의 오존층이 얇아지면 지표에 도달하는 자외선 복사량이 증가한다.

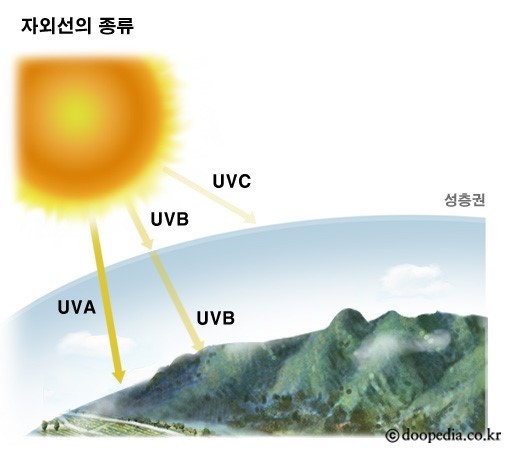

보통 UV-A, UV-B, UV-C 세 가지 종류로 UV 복사를 분류한다.

성층권 오존층은 이러한 종류의 UV를 모두 흡수하는 것이 아니라 일부분을 흡수한다.

UV-A(320~400nm)는 오존층에 흡수되지 않는다.

UV-B에 비하여 에너지량이 적지만 피부를 그을릴 수 있다.

피부를 태우는 주역은 UV-B이지만 UV-A는 피부를 벌겋게 만들 뿐 아니라 피부 면역 체계에 작용하여 피부 노화에 따른 장기적 피부 손상을 일으킬 수 있다.

최근에는 UV-A 노출 시간이 피부를 그을릴 정도로 길어지면 피부암 발생의 위험이 UV-B의 경우와 같아진다는 연구 결과가 보고되기도 하였다.

자외선이 인체에 도달하면 표피층 아래로 흡수되는데, 이 해로운 광선에서 피부를 보호하기 위하여 인체 면역 작용이 발동한다.

일부 세포는 자외선에 노출될 때 멜라닌이란 검은 색소를 생성하는데 그것이 자외선의 일부를 흡수한다.

백인종과 같이 멜라닌을 적게 생성하는 사람은 UV-B에 대한 자연적 보호막도 적은 셈이다.

UV-B(280~320nm)는 대부분이 오존층에 흡수되지만, 일부는 지표면에 도달한다.

지구에 극소량이 도달하는 UV-B는 동물체의 피부를 태우고 피부 조직을 뚫고 들어가며 때로는 피부암을 일으키기도 한다.

UV-B는 피부에서 프로비타민 D를 활성화시켜 인체에 필수적인 비타민 D로 전환시킨다.

UV-C(100~280nm)는 오존층에 완전히 흡수된다.

염색체 변이를 일으키고 단세포 유기물을 죽이며, 눈의 각막을 해치는 등 생명체에 해로운 영향을 미친다.

이 범위의 자외선은 성층권의 오존에 의해 거의 모두 흡수된다.

<자외선에 대한 오존층의 역할>

지상으로부터 약 13∼50km 사이의 성층권에 있는 오존층은 태양광선 중 자외선을 차단함으로써 사람을 비롯한 지구상의 생명체를 보호하는 역할을 하고 있다.

오존층이 파괴되어 자외선을 차단하는 능력이 떨어지게 되면 지표면에 도달하는 자외선의 양은 증가한다.

따라서 대기오염이 심해지면서 오존층을 파괴하여 오존의 양이 감소하면 지표면에 도달하는 자외선의 양이 증가하여 사람에 좋지 않은 영향을 주게 된다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]