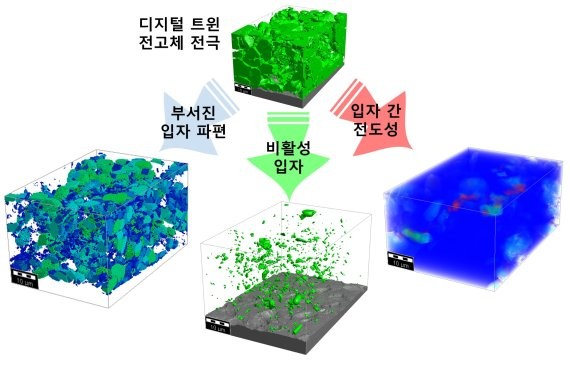

전고체 전극을 디지털 트윈화로 만든 3차원 이미지(맨위).

전극 제조 과정에서 부서진 입자 파편과 그로 인해 상대적으로 많아진 비활성 입자를 분석한 결과 이와 같은 결함은 입자 간 낮은 전도성을 만들어낸다는 것을 시각적으로 보여준 그림./DGIST 제공

대구경북과학기술원(DGIST) 에너지공학전공 이용민 교수 연구팀이 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 이강택 교수 연구팀과 함께 디지털 트윈 기술 기반의 전고체 전극 결함 분석 기술을 최초로 개발했다.

전고체 이차전지의 성능 저하 원인을 수치화해 분석하는 방법으로 디지털 가상공간에 실물과 똑같은 모델을 만들어 이차전지의 다양한 성능 실험이 가능하다.

이번 성과로 전고체 이차전지의 상용화가 더욱 앞당겨질 것으로 전망되고 있다.

연구팀은 산화물계 고체전해질과 에너지 저장 공간인 활물질을 포함한 전고체 전극의 측면 이미지를 깎아 수백 장의 단층 촬영 이미지를 얻어냈다.

이를 3차원 디지털 트윈 기술을 이용해 실물 전극과 똑같이 모사한 후 슈퍼 컴퓨팅을 활용해 다양한 분석을 진행했다.

이를 통해 산화물계 전고체 전지의 성능저하 원인을 수치화시켜 정량화하는데 성공했다.

전극 제조 과정에서 훼손된 고체 입자나 파편, 전도성 입자 간 연결성 부족으로 인한 비활성 입자, 낮은 변형 특성을 갖는 산화물계 고체전해질 및 활물질 간 좁은 반응 면적 등 다양한 결함을 시각화, 정량화했다.

산화물계 전고체는 널리 알려진 황화물계 전고체 보다 대기 안정성이 높고 공정이 쉽지만 성능이 낮은 단점이 있다.

산화물계 전고체 전지는 성능 개선 문제만 해결된다면 상용화가 더욱 쉬울 수 있다.

전고체 이차전지는 배터리 양극과 음극 사이 전해질이 불연성 고체로 돼 있어 발화 가능성이 낮아 높은 안정성을 가진다.

여러 개의 단위 셀을 촘촘하게 붙일 수 있는 바이폴라(Bipolar) 구조로 설계되기 때문에 에너지 밀도가 높아 부피를 줄이면서 대용량 구현과 고출력이 가능하다.

하지만 전고체 전극 내의 다양한 계면 결함 등으로 고성능을 가진 상용화가 쉽지 않은 실정이다.

이번에 개발된 기술은 전고체 전극 성능 최적화를 위한 핵심 플랫폼 기술로 발전돼 전고체 전지 상용화를 앞당기는 데 기여할 것으로 보인다.

이번 연구는 에너지 소재 분야 국제학술지 '나노 에너지'에 10월 9일자 온라인판에 게재됐다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]