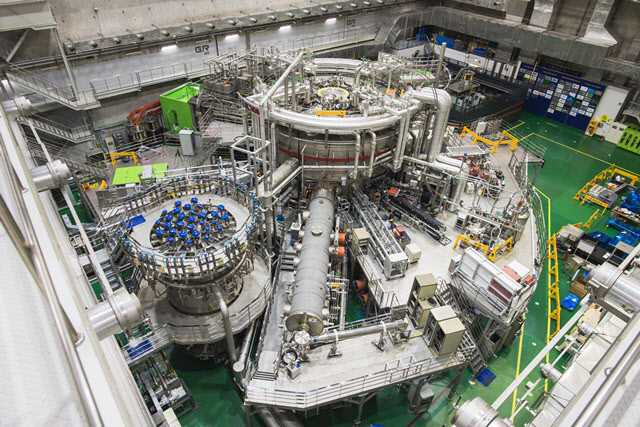

KSTAR 주장치/제공 한국핵융합에너지연구원

한국핵융합에너지연구원 KSTAR연구센터, 서울대 원자핵공학과, 미국 콜롬비아대 공동연구팀이 ‘땅 위의 태양(KSTAR)’으로 불리는 핵융합발전장치 내 1억도에 이르는 초고온 플라즈마를 세계 최초로 20초간 유지하는데 성공했다.

기존 1억도 초고온 플라즈마 운전의 세계 최고 기록이자 지난해 KSTAR의 초고온 플라즈마 운전 기록인 8초를 2배 이상 연장한 기록이다.

핵융합 발전은 핵분열을 이용해 에너지를 발생시키는 원자력 발전과 달리 수소 핵융합을 통해 청정에너지를 발생시킨다.

바닷물에서 얻은 중수소와 삼중수소를 이용한다는 점에서 자원이 무한하고, 온실가스 발생이나 폭발 위험이 없는 청정에너지로 주목 받는다.

초고온, 고밀도 상태인 태양에서 이뤄지는 핵융합 반응을 지구에서 발전장치로 활용하기 위해서는 KSTAR 같은 핵융합 장치 내부에 연료를 넣고 핵을 구성하는 이온과 전자로 분리된 플라즈마 상태로 만든 후 이온 온도를 1억도 이상 초고온으로 가열해 유지해야 한다.

물리적 특성상 1억도에서 300초 이상 유지에 성공하면 24시간 핵융합 에너지를 구현하는데 무리가 없다.

일본, 중국, 유럽연합(EU) 등에서 만든 핵융합장치들도 1억도 이상 초고온 플라즈마를 달성하는데는 성공했지만 유지시간이 10초를 넘지 못했다.

초고온 플라즈마를 가둬두는 상전도 구리 자석을 핵융합 장치에 활용했지만 안정적으로 장시간 유지할 수 없었다.

상전도 장치의 운전 한계와 핵융합로 내에 안정적으로 초고온 플라즈마를 장시간 유지할 수 있는 운전기술의 개발이 어려워 10초 구간을 넘지 못했다.

중국이 전자온도에서 10초를 달성했지만 이온온도와는 기술적 격차가 있다.

KSTAR 연구팀은 내부수송장벽 성능을 향상시켜 장시간 플라즈마를 유지하는데 성공했다.

실제로 KSTAR 연구팀은 2018년 플라즈마 이온온도 1억도를 달성하고 지난해는 1억도 초고온 플라즈마 운전기록 8초를 달성한 뒤 이를 두 배 이상 연장했다.

KSTAR 최종 운전목표는 2025년까지 1억도 초고온 플라즈마 300초 연속운전이다.

윤시우 핵융합연구원 KSTAR연구센터장은 “1억도 초고온 플라즈마의 장시간 운전기술은 핵융합에너지 실현을 위한 핵융합 핵심 과제”라며 “이번 KSTAR의 초고온 플라즈마를 20초 유지하는데 성공한 것은 핵융합에너지 실현을 위한 핵융합로 운전 기술 개발에 한 발짝 더 나가게 됐다”라고 말했다.

한편 우리나라는 지난 1995년 KSTAR 개념설계를 시작해 2007년 초전도 자석을 이용한 초전도핵융합연구장치를 한국핵융합에너지연구원 내 설치해 실험을 진행하며 가장 앞선 기록을 달성하고 있다.

이번 연구는 한국기초과학지원연구원 부설 국가핵융합연구소에서 핵융합연구원으로 독립한 뒤 첫 공개하는 성과이다. 이번 연구결과는 내년 5월 열리는 ‘IAEA 핵융합에너지 컨퍼런스’에서 발표될 예정이다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]