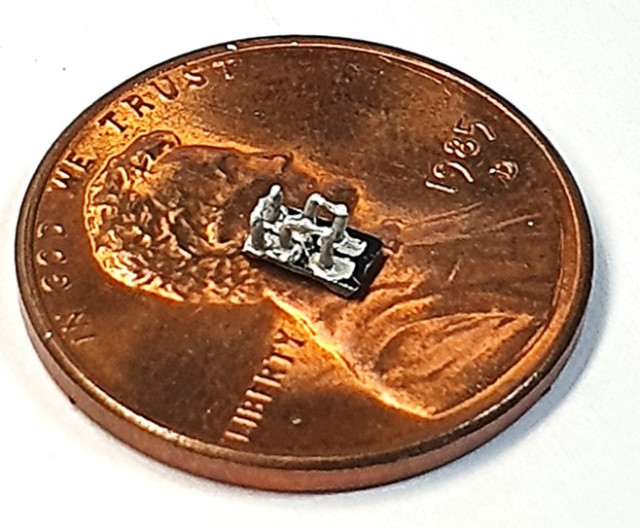

직경 1.9㎜의 1센트 동전 위에 올려진 초소형 열전 모듈/UNIST 제공

울산과학기술원(UNIST) 신소재공학부 손재성·채한기 교수팀이 손톱보다 더 작은 열전 발전기내의 열전 모듈을 제작하는 데 성공했다.

열전 소재 잉크를 개발해 수백 마이크로미터 크기의 열전 발전을 초소형 전자기기에 적용할 수 있는 가능성을 열었다.

향후 사물인터넷이나 무선 센서, 착용하는 전자기기 등에 실용화될 것으로 보인다.

연구팀은 3D 직접 잉크 쓰기를 할 수 있는 열전 소재 잉크를 개발했다.

3D 직접 잉크 쓰기 기술은 손 글씨를 써내듯 정교한 동시에 미세한 입체 구조를 만들 수 있는 기술이다.

개발한 잉크를 튜브를 통해 짜내기만 하면 효율적인 초소형 필라멘트 형태 열전 모듈이 완성된다.

그동안 3D 구조인 필라멘트 형태를 마이크로미터 단위로 작게 제작하는 기술이 없었다.

개발된 마이크로 열전 모듈로 만든 발전기의 전력 밀도는 단위 면적(1㎠)당 479마이크로 와트(μW), 온도 차는 최대 82.9°C를 유지할 수 있다.

현재까지 보고된 마이크로 열전 모듈 중 가장 큰 온도 차이다.

개발된 열전 모듈은 밀폐된 초소형 전자기기의 발열 문제 해결도 가능하다.

열전소재는 열로 전기를 만드는 발전 기능뿐만 아니라 전기로 열을 흡수하는 열전냉각 기능도 있기 때문이다.

기존 필름 형태 초미세 열전 모듈에 비해 3D 직접 잉크 쓰기 기술로 비용 절감도 가능하다.

기존 2D 형태의 초소형 열전 모듈에서 탈피해, 3D 형태의 초소형 열전모듈을 값싸게 만들어 전자기기를 비롯한 여러 분야에서 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

한편 연구팀의 열전잉크는 필라멘트 형태뿐만 아니라 아치형, 3D 격자 구조 같이 복잡한 형태의 제작도 가능하다.

열전 필라멘트의 크기는 3D 프린터 노즐 크기와 도포 압력에 따라 180 마이크로미터에서 810 마이크로미터 까지 조절 가능하며, 최대 9.4의 종횡비를 갖도록 제작할 수 있다.

연구팀은 “기존 제작공정으로는 이 정도로 큰 종횡비를 갖는 열전 모듈 제작이 불가능하다”며 “소재 물성 저하 없이 첨단 소재를 원하는 초미세 구조로 만들 수 있다는 점이 개발한 3D 프린팅 기술의 차별성”이라고 설명했다.

이번 연구는 세계적 과학저널 ‘네이쳐 일렉트로닉스(Nature Electronics)’ 8월호 표지논문으로 게재됐다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]