올 하반기부터 해양폐기물 전처리 시설 설치와 폐기물 수거기관 관리 강화 등 해양폐기물 처리 인프라가 확대된다.

해양폐기물의 전주기적 관리를 위한 범부처 차원의 해양폐기물관리위원회도 설치·운영된다.

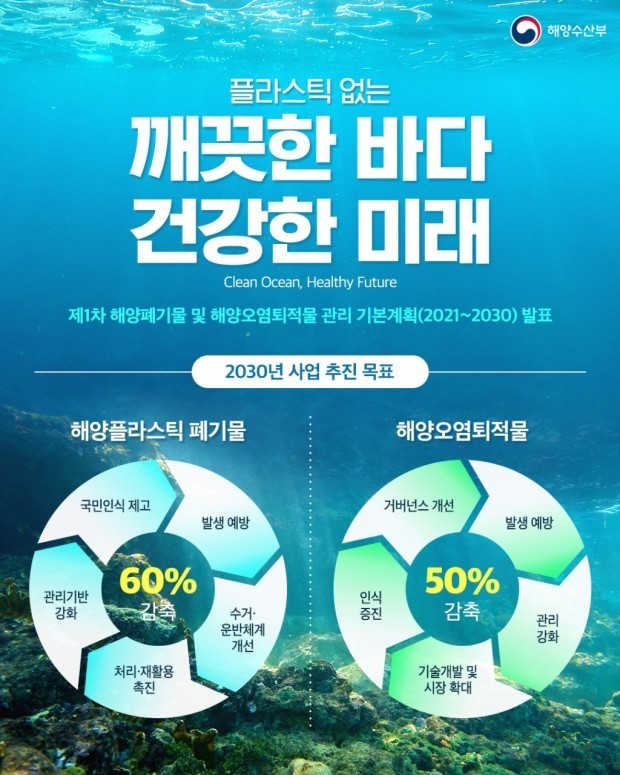

해양수산부는 해양폐기물과 해양오염퇴적물에 대한 독자적인 관리체계를 구축하기 위해 지난해 12월 ‘해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법’을 제정·시행하고, 제1차 기본계획을 수립했다.

지난 3월24일 해양폐기물 문제를 해결하기 위해 범정부 차원의 해양폐기물관리위원회를 구성·운영토록 하는 ‘해양폐기물관리법’ 개정안이 국회 본회의를 통과한 바 있다.

개정안은 오는 10월14일부터 적용된다.

그동안 해양폐기물과 해양오염퇴적물은 ‘해양환경관리법’의 한 부분으로만 규정돼 수거·처리 위주로 관리돼 왔다.

이 때문에 체계적인 관리체계가 구축되지 못하고 폐기물량을 줄이는 데도 한계가 있다는 지적을 받았다.

해수부는 해양폐기물의 발생 예방부터 수거·처리까지 전주기적 관리를 강화하고 있다.

2018년 기준 해양플라스틱 쓰레기 연간 발생량 6만7000t에서 2030년까지 60% 감축, 2050년까지 제로화를 달성할 계획이다.

폐어구·부표 쓰레기를 줄이기 위한 어구·부표 보증금제도 도입된다.

보증금제는 어민들이 폐어구·폐부표를 가져오면 보증금을 되돌려주는 제도다.

유실률이 높은 어구(2022년 통발→2025년 자망)부터 보증금제를 적용하고, 친환경부표를 확대 보급할 방침이다.

해양 미세플라스틱이 해양생태계에 미치는 영향에 대한 우려를 해소하기 위해 국내 연안에서의 미세플라스틱 분포현황을 주기적으로 조사한다.

또 해양 미세플라스틱의 주요 유입·발생원이나 이동 특성, 국내서식 해양생물에 대한 독성 등을 종합적으로 평가해 대책을 마련하기로 했다.

인공위성, 드론 등을 활용한 정보통신기술(ICT) 기반 모니터링 체계로 개편하고, 해양폐기물 발생 및 이동경로 등 예측 시스템을 개발하기로 했다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]